Pflanzentinkturen und ihr großes Potenzial

Innerhalb der Auswahl an homöopathischen und phytotherapeutischen Mitteln sind die „guten Tropfen“ in Form von Pflanzentinkturen in den letzten Jahren scheinbar völlig in Vergessenheit geraten. Wer kennt sie jedoch nicht: Die Baldriantinktur für süße Träume? Sie zählte früher zu den altbewährten Pflanzenmitteln, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten. Abends gab man zum Stressabbau einige Tropfen in den Kamillentee, um einen erholsamen Schlaf zu erreichen. In den Tiefschlafphasen lässt sich das Erlebte leichter verarbeiten, morgens wacht man erfrischt auf. In Stresszeiten und Lebenskrisen unentbehrlich! Die Baldriantinktur ist nur eines von vielen Beispielen aus dem weiten Feld der Pflanzentinkturen. Ein paar grundlegende Aspekte zum praktischen Wert der Tinkturen werden in diesem Artikel erläutert.

Gewinnung der Pflanzenheilkraft

Als „Tinkturen“ werden volks- und schulmedizinisch Pflanzenauszüge mit hochprozentigem Alkohol bezeichnet. Blätter und Blüten werden mit 38%-igem und Wurzeln mit 60%-igem Alkohol ausgezogen. Diese Darreichungsform konserviert die wichtigsten Inhaltsstoffe, z.B. Ätherische Öle, Flavonoide, Alkaloide, Gerbstoffe und Saponine, sehr gut. Dadurch sind Tinkturen nahezu unbegrenzt haltbar.

Als Einzeltinktur eignen sich Frischpflanzen-Auszüge sehr gut, sie sind in der galenischen Zubereitung höherwertig und können sparsamer dosiert werden. Manche Kräuter sollten aufgrund ihrer giftigen Inhaltsstoffe nur im getrockneten Zustand mit Alkohol angesetzt werden. Wurzeln können gut zu Pulvern zermahlen und dann mit Alkohol übergossen werden. Diese können dann abfiltriert sowie in Teefilterpapier (Große Teebeutel) fein abgesiebt werden.

Allgemein gilt: Je hochwertiger das Pflanzenausgangsmaterial ist, desto heilkräftiger wird die Tinktur.

Anwendungsgebiete

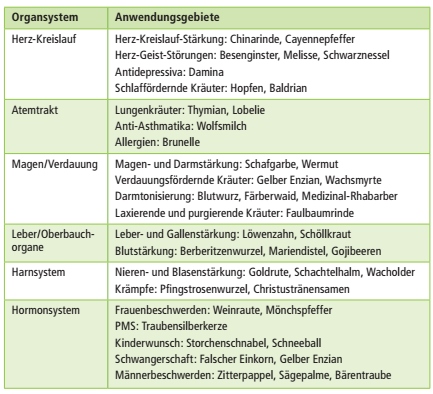

In der untenstehenden Tabelle stelle ich die Tinkturen-Gruppen nach Organkreisen vor und nenne einige Beispiele aus der großen Auswahl von 150 Kräutern.

Ganzheitliche Heilwirkung durch individuelle Rezepturen

Aus der Vielfalt der Pflanzen lassen sich für verschiedene Probleme individuelle Rezepturen finden. Wichtig ist eine genaue Anamnese, um die Ursachen und Zusammenhänge der Beschwerden und Krankheitsbilder des Patienten zu erkennen. Danach kann festgelegt werden, aus welchen der 6 Tinkturen-Obergruppen 1-4 Kräuter ausgewählt werden.

Der große Vorteil dieser Methode ist, dass mit den Tinkturen körperliche Leiden bis hin zu den schlummernden Aspekten auf der seelischen Ebene angesprochen werden. Die große Kraft der Pflanzen, natürlich auch die individuellen Inhaltsstoffe einzelner Tinkturen führen zur ganzheitlichen Heilung.

So gibt es durchaus Pflanzen, die verschiedene antibiotisch wirksame Substanzen enthalten, die als Tinkturen bei der Behandlung einer allgemeinen Dysbiose im Darm oder in der Therapie von Blasenentzündungen (Stadium I und II) unterstützend eingesetzt werden. Die Wirkung der Pflanzenauszüge geht wie gesagt weit über die rein körperliche Wirkung hinaus. Ihre Kraft stärkt zudem Geist und Seele und lässt uns an uns selber wachsen.

Unterstützung der Psyche

Psychische Traumata können im Rahmen besonderer Lebensumstände oder Lebensphasen ausgelöst werden und sich im späteren Leben immer wieder bemerkbar machen. Man versinkt in Traurigkeit, Ängsten, Depression und Sorgen, und manchmal weiß man selbst nicht einmal, warum. Oft treten unklare Schmerzen an unterschiedlichsten Stellen des Körpers auf. Eine genaue Differenzialdiagnose eröffnet die Möglichkeit für eine ganzheitliche Heilung im Sinne der Psycho-Neuro-Immunologie.

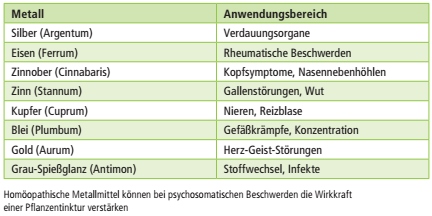

Bei psychischen und psychosomatischen Erkrankungen helfen Pflanzenauszüge aller Erfahrung nach besonders gut in Kombination mit homöopathischen Metallmitteln. Die oben in der Tabelle aufgelisteten Metallmittel (Fa. Spagyra) können bei Bedarf direkt mitrezeptiert werden und von der Apotheke bei der Zusammenstellung der Rezeptur dazu gemischt werden. So entsteht ein Heilmittel aus Metall- und Pflanzenanteilen mit verstärkter Wirkung auf die Psyche.

Echomuster erkennen und behandeln

Ein Echomuster ist gleichbedeutend mit einer Krankheitsanfälligkeit, weniger mit der Erkrankung an sich. Oft besteht zwischen den einzelnen Krankheitsphasen Beschwerdefreiheit, dann treten die Symptome wieder in abgeschwächter Form auf. Meist lässt sich dies bei Husten, Ohrinfektionen, Tonsillitis oder Sinusitis beobachten, auch bei Diarrhö (Durchfall) und Harnwegsinfekten. Solche körperlichen Schwächen können sich in Form von chronischem Husten, Asthma, Ekzemen, Tonsillitis, Otitis media oder Pfeiffer‘schem Drüsenfieber manifestieren. Daher ist es sinnvoll, wenn die Krankheiten zu oft hintereinander auftreten, das Immunsystem zu stärken und Restpathogene auszuleiten. Auch hier bieten Pflanzentinkturen gute Möglichkeiten und unkomplizierte Unterstützung.

Kontraindikationen

Bei Alkoholikern ist der Einsatz von Tinkturen absolut kontraindiziert. Hier dürfen nur Flüssigextrakte gegeben werden, die in der Apotheke von Alkohol befreit worden sind. Ein solcher Extrakt hat eine geringere Haltbarkeit und sollte im Kühlschrank gelagert werden.

Kontraindikationen bestehen zum Teil auch in Schwangerschaft und Stillzeit.

Allgemein sollte man sich bewusst machen, dass es bei jeder Einnahme wirkstoffgebundener Heilmittel zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen oder Überdosierungen kommen kann. Daher ist die Begleitung durch einen erfahrenen Therapeuten unverzichtbar.

Dosierung

Die Einzeltinkturen oder Tinkturen-Mischungen werden meist 3x täglich eingenommen. Die Anwendung ist einfach, eine Metall Anwendungsbereich Silber (Argentum) Verdauungsorgane Eisen (Ferrum) Rheumatische Beschwerden Zinnober (Cinnabaris) Kopfsymptome, Nasennebenhöhlen Zinn (Stannum) Gallenstörungen, Wut Kupfer (Cuprum) Nieren, Reizblase Blei (Plumbum) Gefäßkrämpfe, Konzentration Gold (Aurum) Herz-Geist-Störungen Grau-Spießglanz (Antimon) Stoffwechsel, Infekte Homöopathische Metallmittel können bei psychosomatischen Beschwerden die Wirkkraft einer Pflanzentinktur verstärken Zubereitung von Tees oder Abkochungen (Dekokt) nicht notwendig und auch bei Berufstätigkeit gut durchführbar. Im Normalfall werden 40 Tropfen (1 TL) auf eine halbe Tasse Wasser oder Tee gegeben. Bereits Säuglinge können 1 Tropfen bekommen, bei Kleinkindern erhöht sich die Dosis je Lebensjahr um 1 Tropfen. Kinder ab dem 12. Lebensjahr erhalten eine halbe Erwachsenendosis. Auf Wunsch kann die Tinktur in heißes Wasser getropft werden, damit der enthaltene Alkohol verflüchtigt wird.

» Fallstudie: Bluthochdruck in der Schwangerschaft

Die Patientin ist 39 Jahre, zum ersten Mal schwanger, und das nach langer Pilleneinnahme völlig problemlos. Seit Beginn der Schwangerschaft leidet sie unter hohem Blutdruck. Da dieser anfallsartig über 200 mm Hg steigt, muss sie zum Internisten, der ein Psychopharmakon und Blutverdünner mit Acetylsalicylsäure verschreibt. Normale Blutdrucksenker dürfen in der Schwangerschaft nicht eingesetzt werden. Da die Patientin keine Psychopharmaka einnehmen möchte, kommt sie zu mir. Weitere pränatale Untersuchungen ergeben keinen Befund. Wichtig ist, den Organismus und die Nieren zu stärken, die in der Schwangerschaft Höchstleistungen vollbringen müssen.

Auswahl von Herzkräutern

Im vorliegenden Fall eignen sich eine Reihe von Herzkräutern. Folgende Auflistung zeigt Herzpflanzen, von denen je nach Indikation einzelne ausgewählt und gemischt werden können. So erhält man ein optimales Grundmittel:

Schwarznessel (Ballota nigra) bei Nervosität und Übelkeit

Zitronenmelisse (Melissa off.) bei Spannungskopfschmerzen und Magenproblemen

Herzgespann (Leonurus cardiaca) in Schwangerschaft, bei Geburt und postnataler Erschöpfung

Besenginster (Sarothamnus scoparius) bei Herzschwäche, Arhythmie und für Freude

Chinarinde (Cinchona calisaya) bei Fieberepisoden und Nachtschweiß

Hopfen (Humulus strobilus) bei Wut, Verdauungsschwäche und Hitzewallungen

Baldrian (Valeriana off.) bei Schlafstörungen, Asthma, Hypertonie, Wut und Trigeminusneuralgie

Lavendel (Lavendula augustifolia) bei Angst, Kopfschmerzen und Bluthochdruck

Weißdorn (Crataegus monogyna) zur Herzstärkung, Blutverdünnung und für den Herzrhythmus

Rezeptur

Die Patientin enthält eine Tinktur, die direkt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ich wähle dazu drei „Herzkräuter“ aus. Diese ergänze ich um das Frauenkraut Schafgarbe und die Brennnessel zur Unterstützung der Blutbildung. Konkret besteht die Tinktur aus folgenden Bestandteilen:

Herzgespann (Leonurus cardiaca) in Schwangerschaft, bei Geburt und postnataler Erschöpfung

Lavendel (Lavendula off.) wirkt beruhigend und krampflösend

Weißdorn (Crataegus monogyna) zur Herzstärkung und Blutverdünnung

Schafgarbe (Achilea millefolium) wirkt allgemein blutstillend

Brennnessel (Urtica diochia) kräftigt das Blut, ist eisenhaltig

Die Tinktur wird in der Apotheke zusammengemischt und täglich mit 3×40 Tropfen eingenommen.

Verlauf und Ausblick

Die Tinktur nimmt die Patienten in der empfohlenen Dosierung über 3 Monate im 2. Trimenon ein. Zwischendurch treten zweimal leichte Blutungen auf, die homöopathisch gut mit Phosphorus C200 (Doppelgabe) gestillt werden können. Im letzten Schwangerschaftsdrittel beginnt der Geburtsvorbereitungskurs, der Weg zur natürlichen Entbindung ist geebnet.

Aufgrund des hohen Alters als Erstgebärende und der Plazentaverlegung hat die Patientin keine Presswehen und wird erfolgreich per Kaiserschnitt entbunden.

Fazit

Kräuter haben ein breitgefächertes Anwendungsgebiet und bieten uns selbst bei scheinbar therapieresistenten Beschwerden einen interessanten Behandlungsansatz. Zur Ausleitung und Anregung des Organismus sowie zur Organkräftigung eignen sich Pflanzenauszüge bzw. Tinkturen ideal. Oft verkannt werden diese Mittel bei persistenten oder wiederkehrenden Beschwerden, z.B. Reizdarmsyndrom, Allergien oder Störungen im Hormonhaushalt. Dabei bringen sie nach genauer Diagnose sehr gute Erfolge. Es lohnt sich, mit frischem Blick an das Thema „Gute Tropfen“ heranzugehen und ihr Potenzial für die Praxis zu entdecken.

Birgit Irene

Becker

Birgit Irene

Becker

Heilpraktikerin, Dozentin für Schmerzakupunktur und Phytotherapie an den Paracelsus Schulen

info@heilpraktikerin-birgitbecker.de

Foto: © Irina / adobe.stock.com