Auch bekannt

als: Rüsterstaude, Bacholde, Wiesenkönigin, Federbusch, Spierstrauch, Spierstaude, Große Spiere, Spiraea ulmaria,

Geißripp, Waldbart, Beinkraut, (Wiesen-)Geissbart, Wilder Flieder, Johanniswedel, Krampfkraut, Ziegenbart,

Bocksbartkraut, Mehlkraut, Metkraut, Wurmkraut, Ulmaria palustris, Stopparsch

Auch bekannt

als: Rüsterstaude, Bacholde, Wiesenkönigin, Federbusch, Spierstrauch, Spierstaude, Große Spiere, Spiraea ulmaria,

Geißripp, Waldbart, Beinkraut, (Wiesen-)Geissbart, Wilder Flieder, Johanniswedel, Krampfkraut, Ziegenbart,

Bocksbartkraut, Mehlkraut, Metkraut, Wurmkraut, Ulmaria palustris, Stopparsch

Echtes Mädesüß gehört zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae) und ist in fast ganz Europa heimisch, mit Ausnahme des südlichen Mittelmeergebietes. In Nord- und Mittelasien wächst sie ebenfalls. Die Pflanze bevorzugt nährstoffreiche Feucht- und Nasswiesen.

Das deutsche Wort „Mädesüß“ lässt sich auf unterschiedlichen Wegen herleiten: Früher wurde Mädesüß Wein zugesetzt, v.a. Met, um diesen zu süßen und zu aromatisieren, weswegen der Name „Metsüße“ bedeutet. Er kann auch für „Mahdsüße“ stehen, denn Blätter und Stängel verströmen nach dem Mähen einen süßen Geruch. „Mede“ ist ein altertümlicher Begriff für Grasland, auf dem die Pflanze tatsächlich wächst, wenn es ausreichend feucht ist. Der unterschiedliche Ursprung des Namens lässt sich in anderen Sprachen wiederfinden, z.B. im englischen „meadow sweet“ oder im norwegischen „mjødurt“ (Metkraut). Mit einem „Süßen Mädel“ hat die krautige Pflanze Mädesüß aber nichts zu tun.

Woran erkennt man das Echte Mädesüß?

Die krautige Pflanze erreicht Wuchshöhen zwischen 50 und 200 cm. Ihre rötlich überlaufenen Stängel verzweigen sich erst im oberen Teil. Die dunkelgrünen, stark geaderten Laubblätter sind gefiedert und an der Unterseite weiß beflaumt. Dass sie an Ulmen erinnern, schlägt sich in einem älteren wissenschaftlichen Namen der Pflanze nieder: Spiraea ulmaria. Diese Bezeichnung ist übrigens Namensgeber für das Medikament „Aspirin“ gewesen, denn tatsächlich enthält das Echte Mädesüß wie die Weidenrinde Salicylsäure. Zerreibt man die Blätter, nimmt man einen Geruch nach Salicylaldehyd wahr.

In Deutschland blüht das Echte Mädesüß im Juni und Juli, im restlichen Mitteleuropa bis August. Die trichterrispigen Blütenstände blühen schubweise auf. Aus jeder der zahlreichen Einzelblüten entwickeln sich meist 6-8 zusammenstehende Nüsschen, die wie eine einzelne Frucht wirken.

Wie wirkt das Echte Mädesüß?

Mädesüßblüten sind schweiß- und harntreibend und unterstützen bei beginnenden Erkältungskrankheiten. Sie werden bei rheumatischen Erkrankungen und Gicht zur Erhöhung der Harnmenge eingesetzt. Bekannt ist die Verwendung gegen übermäßige Produktion von Magensäure und Sodbrennen. Bei Erkältungen oder grippalen Infekten wendet man das Echte Mädesüß für Schwitzkuren an.

In Erkältungstees ist Mädesüß oft zusammen mit entzündungshemmenden (Weide, Kamille), schweißtreibenden (Lindenblüten), auswurffördernden (Süßholz, Holunder, Königskerze) sowie bekannten anderen Drogen (Pfefferminze, Löwenzahn, Pfingstrose) enthalten.

In der Homöopathie werden die frischen unterirdischen Teile der blühenden Pflanze als Filipendula ulmaria bei Rheumatismus und Schleimhautentzündungen angewendet.

Eigenschaften

- blutreinigend

- entgiftend

- entzündungshemmend

- harntreibend

- schmerzstillend

- schweißtreibend

- schwach antimikrobiell

Anwendungsgebiete

- Nieren- und Blasenprobleme

- Magen- und Darmprobleme

- Erkältung, Grippe und Fieber

- Gicht und Rheuma

- Migräne und Kopfschmerzen

- allgemeine Schmerzen

- Wassersucht und Ödeme

Welche Wirkstoffe sind im Echten Mädesüß enthalten?

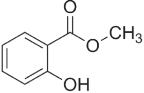

Ätherisches Öl, Salicylsäureverbindungen (v.a. Methylsalicylat, s. Formel), Gaultherin (ein Salicylsäureglykosid), Heliotropin (auch Piperonal genannt, ein Duftstoff mit Vanille- und Mandelaroma), Vanillin, Zitronensäure, Kieselsäure, Gerbsäuren und Gerbstoffe (v.a. Tannine, bis 20%), Terpene, Wachse, Fette, Farbstoff Spiraein, Flavonoide und Phenolglykoside. Eines der Glykoside ist schwach giftig und kann bei der Einnahme größerer Mengen (im Normalfall kaum möglich) Kopfschmerzen hervorrufen.

Achtung: Mädesüß enthält Acetylsalicylsäure (Aspirin). Bei bekannter Allergie sollte diese Pflanze nicht zum Einsatz kommen!

Welche Teile der Pflanze werden verwendet?

Vor allem die getrockneten Blüten (Spiraeae flos [syn. Flores Reginae prati, Ulmariae flos, Flores spiraeae] Mädesüßblüten).

Ebenfalls Anwendung findet das Mädesüßkraut (Spiraeae herba [syn. Herba Spiraeae ulmariae]). Es handelt sich um die ganzen oder die geschnittenen, getrockneten blühenden Stängelspitzen.

Außerdem wird die Wurzel (Radix spiraeae) wegen des Salicylatgehalts benutzt.

Teezubereitung

Ein Tee wird aus den Blü- ten (2-3 g) oder dem Kraut (4-5 g) als Aufguss zubereitet. Für einen Tee aus der Wurzel setzt man diese mit kaltem Wasser an und lässt sie mindestens 6 Stunden stehen. Danach kurz aufkochen, 2 Minuten ziehen lassen und durch ein Sieb bzw. einen Filter geben.

Vom Tee, der aus Blüten oder Kraut zubereitet wurde, trinkt man 3 Tassen am Tag in kleinen Schlucken möglichst heiß und ungesüßt. Vom Wurzeltee nur 2 Tassen trinken.

Wissenswertes

Mädesüß wurde bereits von den Kelten u.a. als Färbemittel benutzt. Geschätzt wurde sie v.a. wegen ihres Duftes. Imker rieben, damit sie von Bienen angenommen wurden, ihre neuen Körbe mit der Pflanze aus. Im frühneuzeitlichen England trank man Wein, in dem die Blüten mitgekocht waren, als Stimmungsaufheller. In der elisabethanischen Zeit gab man Mädesüß sogar ins Bier, Hopfen war damals noch nicht in Gebrauch.

Dr. rer. nat.

Frank Herfurth

Dr. rer. nat.

Frank Herfurth

Heilpraktiker, Lebensmittelchemiker,

Dozent an den Paracelsus Schulen

fh@herfurth.org

Foto: © berislavskiy / adobe.stock.com