Auch bekannt

als: Blumenkresse, Gelbes Vögerl, Kapuzinerkresse, Kapernblume, Salatblume, Großindische Kresse, Tropaeolum

elatum

Auch bekannt

als: Blumenkresse, Gelbes Vögerl, Kapuzinerkresse, Kapernblume, Salatblume, Großindische Kresse, Tropaeolum

elatum

Den Namen Tropaeolum majus erhielt die Kapuzinerkresse 1753 von Carl v. Linné in dessen Werk „Species Plantarum“. Es handelt sich um eine frostempfindliche Zier- und Nutzpflanze, die natürlicherweise von Argentinien bis Mexiko vorkommt. Sie ist als Hybride entstanden, ihre Elternarten sind jedoch nicht genau bekannt, sie stammen wohl aus den westlichen Gebieten Südamerikas (West-Brasilien, Peru). Nach Europa kam die Kapuzinerkresse vor etwa 300 Jahren. Seit 1684 ist ihre Kultivierung belegt. Heute ist sie bei uns eine bekannte und beliebte Gartenpflanze.

Kapuzinerkresse wurde von Wissenschaftlern der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2013 gewählt.

Woran erkennt man die Große Kapuzinerkresse?

Sie bildet niederliegende, fleischige Stängel mit einer Höhe von 15- 30 cm und ist eine meist einjährige, kriechende oder bis in eine Höhe von 50 cm kletternde Pflanze (mit geeigneter Unterlage kann sie als Blattstielranke bis in 3 m Höhe klettern). Die Große Kapuzinerkresse besitzt schildförmige, ganzrandige Blätter mit einer runden bis leicht nierenförmigen Blattspreite. Der Durchmesser beträgt i.d.R. 3-10 cm und kann gelegentlich bis 17 cm erreichen. Von dem in der Mitte ansetzenden Blattstiel gehen neun Blattadern aus.

Die gelben, orangefarbenen oder roten Blüten mit dunkleren Flecken befinden sich einzeln an einem 6-13 cm langen Blütenstiel und haben eine Größe von 3-6 cm.

Die fünf lanzettlichen Kelchblätter erzielen eine Länge von bis zu 2 cm. Die beiden oberen Blütenblätter sind ganzrandig, die unteren drei am Übergang von der schmalen Basis zum breiten Vorderteil des Blütenblattes gefranst. Die acht ungleich geformten Staubblätter sind nicht miteinander verwachsen. Der Fruchtknoten setzt sich aus drei Fruchtblättern zusammen und trägt einen Griffel, der in einer dreigeteilten Narbe endet.

Wie wirkt die Große Kapuzinerkresse?

Winter und Willeke

entdeckten bereits in den 1950er-Jahren in der Kapuzinerkresse das leicht flüchtige, hochwirksame Benzylsenföl, eine

antibiotisch wirksame Substanz mit breitem antimikrobiellem Spektrum. Durch entsprechende Untersuchungen wurde eine

antibakterielle Wirkung gegen grampositive und gramnegative Keime (Entero- und Staphylokokken bzw. E. coli,

Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Acinetobacter und Enterobacter spp.) nachgewiesen. Außerdem wurden

antivirale Effekte sowie eine Wirksamkeit gegen Pilze beobachtet.

Winter und Willeke

entdeckten bereits in den 1950er-Jahren in der Kapuzinerkresse das leicht flüchtige, hochwirksame Benzylsenföl, eine

antibiotisch wirksame Substanz mit breitem antimikrobiellem Spektrum. Durch entsprechende Untersuchungen wurde eine

antibakterielle Wirkung gegen grampositive und gramnegative Keime (Entero- und Staphylokokken bzw. E. coli,

Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Acinetobacter und Enterobacter spp.) nachgewiesen. Außerdem wurden

antivirale Effekte sowie eine Wirksamkeit gegen Pilze beobachtet.

Bereits die Inkas haben die Pflanze als Schmerz- und Wundmittel verwendet. In Peru, der möglichen Heimat, wird sie zur Behandlung von infizierten Wunden eingesetzt. Außerdem nimmt man in Mittel- und Südamerika den Saft der frischen Blätter bei Hautkrankheiten oder gegen Skorbut ein. Durch den Gehalt an Vitamin C erscheint das plausibel.

In der europäischen Volksmedizin kommen die frischen Blätter ebenso als Wundauflage zum Einsatz. Außerdem verwendet man die frische Pflanze bei Menstruationsstörungen und zur Blutreinigung.

In der Praxis kombiniert man Kapuzinerkresse oft mit Meerrettichwurzel zur Behandlung und Prophylaxe von Atemwegs- und Harnwegsinfekten. In der 2017 aktualisierten S3-Leitlinie zur Therapie von unkomplizierten Harnwegsinfektionen wird der Einsatz von Arzneimitteln mit Kapuzinerkresse und Meerrettich als pflanzliche Behandlungsmöglichkeit bei häufig wiederkehrenden Blasenentzündungen empfohlen.

Kapuzinerkresse wird auch als Fertigarzneimittel (Kapseln, Tabletten, Tropfen) angeboten. Die enthaltenen Wirkstoffe (Senföle) werden gut vertragen. Dazu sollten sie aber in magensaft-resistenten Weichgelatinekapseln eingenommen werden.

In der Homöopathie wird Tropaeolum majus hom. PFX aus der frischen, blühenden Ganzpflanze zubereitet.

Anwendungsgebiete

- antibiotisch

- auswurffördernd

- blutreinigend

- anregend

- pilztötend

- schleimlösend

- menstruationsfördernd

- steigert Abwehrkräfte

- Bronchitis

- Grippale Infekte und Erkältungen

- Infektion der Harnwege

- Mandelentzündungen

- Nierenleiden

- Schuppen

- Tuberkulose

- Halsentzündung

- Verstopfung

Vorsicht: Kapuzinerkresse kann in großen Mengen Magen- und Darmprobleme verursachen!

Welche Wirkstoffe sind in der Großen Kapuzinerkresse enthalten?

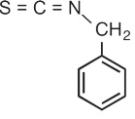

Eine geringe Menge an ätherischem Öl, das zu etwa 90 % aus Senfölglykosid (das Glukosinolat Glukotropaeolin) besteht. Per enzymatischer Spaltung wird hieraus der eigentliche Wirkstoff Benzylsenföl (Benzylisothiocyanat, s. Formel).

Frische Blätter weisen etwa 300 mg, frische Blüten ca. 130 mg Ascorbinsäure pro 100 g auf.

In allen oberirdischen Teilen der Pflanze findet man Polyphenole, unter ihnen Chlorogensäure und ein Quercetinglukosid, das in seiner Struktur nicht endgültig aufgeklärt ist, jedoch als Hauptflavonoid in den über der Erde liegenden grünen Pflanzenteilen gilt.

Die Blüten bergen geringe Mengen eines Kämpferolglukosids, Cyanidin- und Pelargonidin-Anthocyane. Außerdem können größere Mengen an Carotinoiden nachgewiesen werden.

Reines Benzylsenföl wirkt beim Aufbringen auf die Haut als Kontaktallergen.

Welche Teile der Pflanze werden medizinisch verwendet?

Das frische oder getrocknete Kraut der Pflanze (Tropaeoli herba, Herba tropaeoli).

Anwendung

Die Teezubereitung erfolgt als Aufguss: Etwa 30

g frische Blätter werden mit 1 l Wasser übergossen (bei langem Kochen verliert die Droge die Wirksamkeit). Davon

werden pro Tag zwei bis drei Tassen getrunken.

Wissenswertes

Blätter, Knospen, Blüten und Samen der

Pflanze sind essbar. Sie erinnern mit ihrem leicht pfeffrigen Geschmack an Brunnenkresse. Die Knospen und die unreifen

Samen lassen sich als Gewürz verwenden. Mariniert oder in Essig eingelegt, können sie wie Kapern genutzt werden.

Blätter und Blüten werden meist als Salat angerichtet.

Dr. rer. nat. Frank Herfurth

Dr. rer. nat. Frank Herfurth

Heilpraktiker, Lebensmittelchemiker, Dozent an den

Paracelsus Schulen

fh@herfurth.org